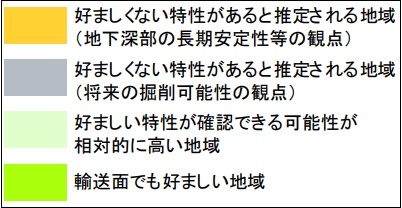

2017年、国は高レベル放射性廃棄物(核のゴミ)を最終処分する用地の適性を4段階で評価し、日本地図上に色分けした「科学的特性マップ」を公表した。3割の国土を「最適地」とする大雑把なものだったが、その後、北海道の寿都町と神恵内村が最終処分地決定までの第一段階となる「文献調査」の受け入れを決定。両自治体が、第二段階となる「概要調査」に進むのか否かに注目が集まっている。

そんな中、科学的特性マップで「好ましくない特性があると推定される地域」である九州電力玄海原子力発電所の立地自治体が文献調査の受け入れを表明、核ゴミ処分を巡る議論に一石を投じる形となっている。記者は、数年ぶりに佐賀県玄海町を訪ねた。

■決まらぬ核ゴミの最終処分地

最終処分場の選定プロセスは、3つの段階に分かれている。第一段階は「文献調査」、第二段階が「概要調査」、最後となるのが「精密調査」で、すべて終わるまでに約20年かかるという。調査を受け入れたそれぞれの自治体には、国からの交付金が支給され、文献調査で20億円(単年度最大10億円)、概要調査に70億円(単年度最大20億円)、詳細は未定だが精密調査にはさらに莫大な交付金支給が見込まれる。

さびれる一方だった過疎地に巨額の電源3法交付金をあてがい、地震列島に54基もの原発を建設してきた“原子力ムラ”の手法だ。しかし、実際に精密調査まで進む自治体が現れる確証はない。

原発の使用済み核燃料を再処理すると、再利用が可能なウランやプルトニウムとは別に高濃度の放射性廃液が生じる。廃液はガラスの原料と融合させ「ガラス固化体」となるが、これが高レベル放射性廃棄物=核のゴミだ。地下300メートルより深くに埋めるいわゆる”地層処分”を行なうというが、2002年から事業の推進役を担ってきた原子力発電環境整備機構(ニューモ:NUMO)の計画は一向に進まなかった。

2007年には、誘致を表明した高知県東洋町で反対運動が激化。当時の町長は辞職し、出直し町長選挙において誘致撤回を掲げた候補が当選したことで、処分場誘致計画自体がご破算になったほどだ。

ところが2015年、当時の安倍晋三政権が、ニューモに任せていた核ゴミ処分場の選定を国の主導で決めると発表。新たな基準に従い絞り込んだ候補地を「科学的有望地」として公表する予定だったが作業が難航し、結局、特定の候補地を示さない「科学的特性マップ」でお茶を濁した。受け入れを表明した北海道の寿都町と神恵内村で文献調査が始まったのは2020年である。そして今回、玄海町が手を挙げた。

■問われる「科学的特性マップ」との整合性

玄海原発は4基あるが、2011年に起きた福島第一原発の事故を受けて規制基準が厳しくなり、九電は1号機と2号機の廃炉を決定。現在稼働しているのは3号機だけで、4号機は定期点検のため停止中だ。

2基の原発が廃炉になることで、原発に頼ってきた玄海町は大幅な減収になった。文献調査の受け入れを決めた玄海町長は核ゴミ処分場の議論を促すためと説明しているが、濡れ手に粟の20億円が魅力であることは確かだろう。しかし、この玄海町の決定には、大きな疑義がある。

「化学的特性マップ」によれば、玄海町は核ゴミ処分場の「適地」ではなく、地下に石炭などの埋設物がある「好ましくない特性があると推定される地域」だからだ。国や玄海町は「沿岸部は検討に値する」などと理屈をこねているが、そうなると「何でもあり」ということになりかねない。

玄海町が文献調査に手を上げたことで核ゴミ処分場の議論が進むとの見方がある。原発がもたらす電力に頼ってきた以上、核ゴミを国内処分にすることは国の責任であり、国民全体が背負う課題だろう。しかし、そのために玄海町が、科学的特性マップの評価を無視してまで文献調査を受け入れる必要はなかろう。玄海町には、すでに核ゴミの永久保管につながる可能性のある施設の整備が進んでいるからだ。

九電は2015年、原発の使用済み核燃料を保管する新たな施設として、核燃料を金属容器に密封して空気で冷やす「乾式貯蔵」の施設を、玄海、川内(鹿児島県薩摩川内市)両原発の敷地内に建設する方針を決定。2027年度の運用開始を目指し工事を進めてきた。

「乾式貯蔵」はプールの中に使用済み核燃料を保管する「湿式貯蔵」よりコストが低く、汚染水などの廃棄物の量が減るなどのメリットがあるとされるが、原発関係者からは「敷地内永久保管」につながる危険性があると指摘される貯蔵方法である。

川内・玄海両原発の燃料プール容量は既に限界。使用済み核燃料一体ごとの保管スペース(ラック)間隔を狭くして詰め込む「リラッキング」を実施しても、再稼働した原発の使用済み核燃料は増える一方。そこで、乾式貯蔵に舵を切ったというわけだ。核ゴミの最終処分地が決まらないままなら、敷地内永久保管の可能性は現実味を増す。加えて最終処分場――。“毒を食らわば皿まで”ということか。

■消えた「アトムの町」

福島第一原発の事故直後、取材に赴いた記者を出迎えたのは「心 夢みるアトムの町」という看板だったが(*下が当時の写真)、さすがに「アトムの町」の文言は消えていた。フクシマ以後、原子力は心に夢を持たせる存在ではなくなった。

当時から「ちから合わせて素敵な未来へ」という看板もあったが、それだけは現在も残っている(*下の写真)。

看板には「WELCOME」とある。玄海町は、一体だれと「ちから合わせて」、「素敵な未来」を創ろうというのだろうか?

看板には「WELCOME」とある。玄海町は、一体だれと「ちから合わせて」、「素敵な未来」を創ろうというのだろうか?

(中願寺純則)